СБОРНИК МУЗЕЯ АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ, т. IX.

Скачать в PDF (4 MB)

__________________

Содержание:

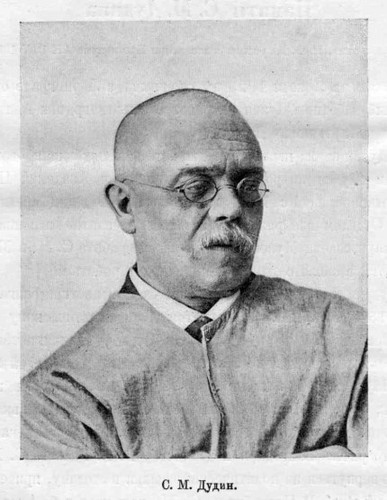

~Памяти С. М. Дудина

Акад. Е. Ф. Карский

~С. М. ДУДИН

Э. К. Пекарского

~ВОСПОМИНАНИЕ О С.М. ДУДИНЕ

В. В. Бартольда

~ПАМЯТИ САМУИЛА МАРТЫНОВИЧА ДУДИНА

С. Ф. Ольденбурга

__________________

СПИСОК

ПЕЧАТНЫХ ТРУДОВ С. М. ДУДИНА.

Составлен Е. Н. Кубиш.

1. Предварительный отчет о поездке из Эрденицзу в Кяхту. Сб. Труд. Орхонск. Эксп. 1897.

2. Орнаментика и современное состояние старинных самаркандских мечетей. Изв. Арх. ком., 1903, вып. 7.

3. Отчет о работах с мавзолеем Шах-Зинда в Самарканде в 1906 г. Изв. Русск. ком. для изуч. Средн. и Вост. Азии, 1906, № 6.

4. Отчет о поездке в Самарканд летом 1908 года. Ibid. 1910, № 10.

5. Архитектурные памятники Китайского Туркестана. Из путевых записок (Отд. отт. из №№ 6, 10, 12, 22, 28 и 31 журн. "Архит. Худ. Еженед.", 1916).

6. Техника стенописи и скульптуры в древних буддийских пещерах и храмах Западного Китая. Отд. отт. из Сб. МАЭ, 1917, т. V, кн.1

7. Огюст Роден (очерк). НИВА. 1917, №49-50

8. Е. Цветков (очерк). Ibid.

9. Цветковская Галерея (очерк). Ibid.

10. В. Д. Поленов (очерк). Ibid.

11. Прянишников (очерк). Ibid.

12. Киргизский орнамент. «Восток», 1925, кн. 5.

13. К вопросу о технике изразцовых мозаик Средней Азии. Изв. ГАИМК 1925, т. IV.

14. Ковровые изделия Средней Азии. Сб. МАЭ, 1928, т. VII.

15. Фотография в этнографических поездках. Каз. муз. вести., 1921, №№ 1—2.

16. Фотография в научных поездках. Краеведение, 1923, №№ 1 — 2.

17. Резьба по дереву у киргиз. Зодчий, 1901.

18.Ковры Средней Азии. Столица и Усадьба, 1917.

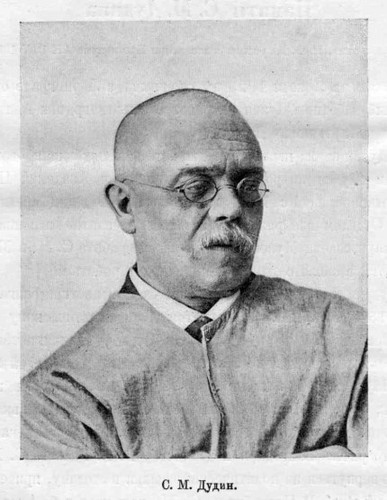

ПАМЯТИ С. М. Дудина

_______________

Академик Е. Ф. Карский

~Доложено в заседании Президиума АН 13.V.1930 г.

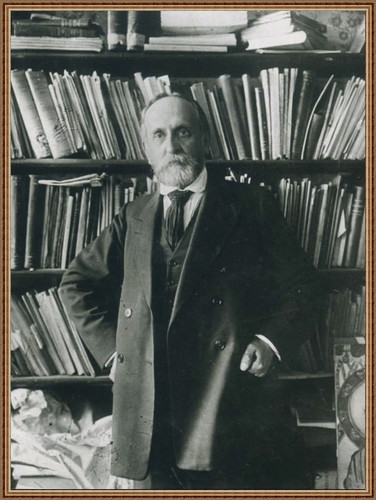

В ночь с 8 на 9 июля 1929 г. скончался в Ленинграде от паралича сердца старый работник Музея антропологии и этнографии Академии Наук СССР Самуил Мартынович Дудин.

С. М. Дудин занял штатную должность заведывающего фотографическим отделом Музея антропологии и этнографии Академии Наук СССР в 1911 г., одновременно с 1914 г. заведывая Отделом среднеазиатских древностей, Отделом изображений, а также бесплатно исполняя обязанности секретаря совета Музея. Но фактически работа С. М. в Музее началась с 1893 г., в связи с его экспедиционными работами.

Еще будучи учеником старшего класса Елисаветградского реального училища, в 1887 г. С. М. был арестован по политическому обвинению и сослан в Восточную Сибирь — сначала в Верхнеудинск, а потом в Кяхту; пробыл в политической ссылке 5 лет. Руководитель Орхонской экспедиции Академии Наук академик и директор Музея антропологии этнографии В. В. Радлов, будучи в Кяхте, обратил внимание на прекрасные зарисовки С. М. и привлек его к работе в указанной экспедиции в качестве художника-фотографа. Благодаря ходатайству В. В. Радлова С. М. получил возможность вернуться из политической ссылки в столицу, причем вернулся сначала нелегально. В Петербурге С. М. поступил в Академию художеств, в класс художника И. Е. Репина, и в марте 1898 г. окончил курс Академии художеств, после чего был командирован Академией художеств заграницу для усовершенствования в искусстве живописи.

В 1893 г. С. М. участвует в археологической экспедиции В. В. Бартольда, теперь академика, а тогда молодого ученого, в Туркестан, где С. М. один проехал Чуйскую долину и вокруг оз. Иссык-Куля. В 1898 г. С. М. изучает самаркандские памятники, результатом чего была, между прочим, его печатная работа «Орнамент и современное состояние самаркандских мечетей» (Изв. Арх. ком. VII, 1903). В 1905 г. С. М. Произвел

раскопки, по поручению Русского комитета для изучения Средней и восточной Азии, в мавзолеях Шах-зиндэ в Самарканде и одновременно собрал богатые коллекции по древней среднеазиатской керамике для академического и Русского музеев. В 1908 г. С. М. опять предпринял экспедицию в Самарканд, результатом которой были его замечательные акварельные рисунки и фотографии старых архитектурных памятников Средней Азии. В 1909—10 гг. С. М. участвовал в экспедиции акад. С. Ф. Ольденбурга, изучая памятники буддийской живописи и скульптуры в Западном

Китае; результат изучения—работа «Техника стенописи и скульптуры в древних буддийских пещерах и храмах Западного Китая» напечатана в Сборнике Музея антропологии и этнографии. В 1914—15 гг. С. М. вновь участвует в экспедиции акад. С. Ф. Ольденбугрга в Китайский Туркестан.

Научные труды С. М. относятся главным образом к вопросам техника буддийского и исламского искусства Средней и Центральной Азии. Он был одним из крупнейших специалистов в области коврового дела, керамики и других отраслей художественной промышленности. Государственная «Экспертная комиссия» привлекла его в 1920—21 гг. в качестве эксперта по учету государственных ценностей; после того Внешторг и Госторг пригласили его консультантом при отборке и расценке больших партий ковров для экспорта. Государственный Эрмитаж, Русский музей и другие учреждения всегда приглашали С. М. в качестве консультанта по вопросам керамики и прикладного искусства. Гос. академия истории материальной культуры имела его в числе штатных «ученых сотрудников».

Перу С. М. принадлежит 18 печатных научных работ, список которых прилагается ниже. Сравнительно малая продуктивность в этом отношении С. М. объясняется его очень большою служебною нагрузкою. В Музее антропологии и этнографии С. М. в течение 20 лет безвозмездно исполнял обязанности секретаря совета, заведуя одновременно Отделами среднеазиатских древностей, изображений, фотографической мастерской и муляжно-модельной мастерской. Одновременно С. М. был бессменным секретарем Радловского кружка при Музее антропологии и этнографии, по избранию, с момента основания кружка в 1918 г.; работал в Географическом институте, потом в Ленинградском государственном университете, в Гос. академии истории материальной культуры и в Обществе художников им. Куинджи, в котором он был одним из членов-учредителей и заведывающим библиотекой. В Ленинградском государственном университете С. М. преподавал фотографирование на географическом факультете. Он и скончался на почетном посту своей университетской работы, командированный университетом в университетскую станцию в Саблино для руководства летними практическими работами студентов.

С. М. ДУДИН

___________

Э. К. Пекарский

~Из доклада Э. К. Пекарского в заседании Радловского кружка 12.XII. 1929, посвященной памяти С. М. Дудина.

~Э. К. Пекарский в своем докладе широко воспользовался автобиографией С. М., написанной им для Гос. академии история материальной культуры.

С. М. Дудин родился 19 августа 1863 г. в местечке Ровном Елисаветградского у., Херсонской губ., в семье сельского учителя Мартына Тихоновича Дудина, который раньше служил на военной службе, а, выйдя в отставку, поселился в местечке Селенастом того же уезда и стал учителем тамошней сельской школы.

С. М. с детства уже рисовал мелом на спинке деревянного дивана, на сундуке, на скамьях, на глиняном полу, на грифельной доске и на чем попало. Под впечатлением рассказов отца, он много рисовал из военной жизни и вообще все, что видел вокруг себя. Когда он начал заниматься в школе, то его рисунки получили более определенный характер.

По окончании школы С. М. поступил в Елисаветградское земское реальное училище, в котором до IV класса был земским стипендиатом, а потом учился за счет родителей.

Училище С. М. не кончил по причине его ареста в последнем VII классе. Сидел в Елисаветградской тюрьме, и когда родные и товарища навещали С. М., то он часто шутил, говоря: «Разве это тюрьма. Это — экономия. Приходит повар и спрашивает: «Паничи, що Вам на обід варити». Но для посетителей там было неприглядно: грязно и жутко. Из Елисаветградской тюрьмы С. М. с товарищами отправили в Московскую центральную тюрьму.

Из показания С. М., данного на предварительном следствии, явствует, что в г. Елисаветграде в 80-х гг. существовал кружок украинской «громады», который поддерживал связь с Киевом, занимался главным образом культурной работой и был единственной организацией, которая имела оформленное идейное лицо. Это было либерально-национальное объединение с общими народническими симпатиями. Члены кружка устраивали чтения литературы народнической школы и популярных статей по общественным вопросам. Это была подготовка для чтения настоящей революционной литературы. С. М. в этом кружке занимался переводами писателей народнической школы на украинский язык. Революционирование кружка шло довольно быстро; членов кружка не удовлетворяло чтение, и они попробовали выступить на путь более активной пропаганды. Ими гектографировались «Программа Исполнительного комитета» и «Воззвание к украинскому народу Исполнительного комитета», которые были разосланы местным интеллигентам и грамотным крестьянам.

В 1882 г. из Харькова приезжал руководитель для связи с харьковской группой «Народной Воли». Кружок был переформирован и ставил себе задачи: 1)серьезно ознакомиться с общественными науками и 2)готовиться серьезно к революционной деятельности. Он получил название «Елисаветградский кружок саморазвития». Когда 15—18 ноября того года руководитель уехал, то руководство кружком временно было передано С. М. В конце февраля этот кружок самообразования был переименован в народовольческий, и была установлена тесная связь с Харьковом. Активная группа, в которой был и С. М., занялась гектографированием прокламаций. Устраивались торжественные вечера, посвященные выдающимся революционным событиям: вечер 1 марта, вечер посвященный Карлу Марксу, и др. Зима 1883 г. была высшей точкой развития кружка, после чего начинается его упадок. Активная группа разъехалась, Дудин уехал в деревню, где, по ее поручению, резал печати и передавал их в город. Всего было вырезано 18 печатей.

В конце января 1884 г. С. М. посещал собрания рабочих на одной из квартир, читал им «сказку про то, как царь Археян хотел богу жаловаться», и просил их отлить коробку проектированного им разрывного снаряда. Рабочие обещали исполнить это. Он не объяснял им цели этого поручения, но они догадались сами. С. М., заинтересовавшись вопросом о взрывчатых веществах, задумал устроить сам разрывной снаряд в роде снаряда 1 марта, но проще, и с этой целью устроил снаряд из дерева, небольшой величины, начиненный двумя зарядами пороха. Снаряд этот он привез в Елисаветград, где и произвел пробу. Опыт не удался, и он решил сделать снаряд из металла, о чем и просил рабочих.

С весны 1884 г. в кружок снова вносится оживление. В мае возвращается С. М. Снова собираются остатки кружка, но было решено организации не устраивать, так как участников не удовлетворяла программа партии. В Харьков было передано желание, чтобы была выработана новая программа на общем съезде, пока же было решено делать все возможное для партии. Все лето отдельные члены кружка собирали деньги, делали подложные документы, подготовляли материал для гектографирования, а С. М. продолжал резать печати. Начавшиеся 10 августа аресты прекратили эту работу.

Еще в 1882 г. кружок стал завязывать сношения с рабочими, серьезную пропаганду и организацию среди рабочих. Для этой цели в декабре того года был прислан из Ростова рабочий Панкратов, которому пришлось много работать среди нетронутой рабочей массы; необходимую нелегальную литературу ему доставлял С. М.

Этот рабочий кружок тоже был разгромлен в августе 1884 г.

С. М. обладал несомненными организаторскими способностями и исполнял хорошо и точно всякое дело, за которое брался. Это была натура с несколько скептическим настроением. Народовольчество его не удовлетворяло, и он стал серьезно изучать Маркса, делал из него длиннейшие выписки и выработал теорию, по которой настоящий социализм должен прийти мирным путем и постепенно. Целых три года тянулось дело, и в конце концов С. М. без суда, в 1887 г. в административном порядке был выслан в г. Селенгинск Забайкальской обл. за участие в революционном кружке.

С. Е. Лабина в письме, посвященном памяти друга детства С. М., вспоминала фамилии товарищей, сидевших вместе с С. М. и сосланных, пишет, между прочим: «Я помню проводы их. В тюремном дворе мы стояли в стороне, принеся провизию для дороги. Хотелось плакать, а молодежь шутит, смеется... Наконец, мы простились со всеми и вышли за ворота. Они тоже двинулись к вокзалу. — За что вас шлют так далеко, спросила я. Да так, за пустяки: директору окна побили. Да еще кое за что; но лучше об этом вам не знать, а то, может случиться допрос какой, и будут вас терзать, мои милые сестрички, а мне жаль вас, ангелов».

С тех пор и до конца своей жизни С. М. к революционной деятельности не возвращался.

В Селенгинске, продолжая работы, которыми интересовался еще в училище, С. М. при содействии Главной физической обсерватории устроил метеорологическую станцию и вед наблюдения, собирал фольклорный материал среди русского населения, геологические коллекции и делал этнографические зарисовки у бурят. Весь этот материал передан им в Музей Восточно-сибирского отдела Географического общества. В Селенгинске же С. М. познакомился с Потаниными и для них рисовал сцены из бурятской жизни.

В 1890 г. переехал в г. Троицкосавск и поступил на службу в фотографию Н. А. Чарушина, где и пробыл до 1892 г. Отсюда, в качестве рисовальщика, участвовал в Орхонской экспедиции акад. В. В. Радлова и Ядринцева, с которыми добрался потом и до Петербурга, будучи амнистирован по ходатайству Г. Н. Потанина. В декабре того же года выдержав экзамен, С. М. поступил в б. Академию художеств, которую и окончил со званием художника, получив командировку заграницу на казенный счет. С 1893 г. С. М. Дудин работал в Музее антропологии и этнографии Академии Наук, в Археологической комиссия, в Русском комитете по изучению Восточной и Средней Азии и др. и участвовал в различных художественных выставках. В Музее антропологии и этнографии до 1911 г. работал приватно, а с 1911 г. до своей смерти состоял в числе штатных сотрудников в должности ученого хранителя Отдела древностей Восточного и Западного Туркестана, заведывающего Отделом изображений и фотографической мастерской, а также исполнял обязанности секретаря Музея и состоящего при Музее Радловского кружка.

За время с 1887 г. им выполнены следующие работы. В Селенгинске собран «Монголо-бурятский орнамент» (находится в Иркутском музее и в Музее антропологии и этнографии). В 1892 г. исполнен альбомрисувков монгольских древностей, изд. в «Трудах Орхонской экспедиции» Академии Наук в 1894 г. К 1893 г. относится рекогносцировочная поездка в Туркестан совместно с В. В. Бартольдом (ныне академиком), в которую С. М. выполнил ряд рисунков и фотографий и описание памятников древностей на пути от Ташкента через Верный вокруг Иссык-Куля, долину Арпа (хранятся в Азиатском музее и Музее антропологии и этнографии). В 1894 г., по поручению музея антропологии и этнографии, собрал на Украине этнографические коллекции и фотосъемку того же характера (находится в музее). Выполнил ряд таблиц для «Минусинских древностей» В. В. Радлова, изд. Археологической комиссии. В 1895 г., по поручению Археологической комиссии, выполнил около 200 негативов разм. 24x30 см с архитектурных памятников г. Самарканда и ряд прорисей и калек с мозаик и изразцов (в Гос. академии истории материальной культуры). В 1899 г. по поручению Этнографического бюро Тенишева, для Парижской всемирной выставки предпринял поездку к туркам-казакам Акмолинской и Семипалатинской обл. и заснял более 600 негативов по быту казаков (находятся в Гамбургском этнографическом Музее, отпечатки — в Музее антропологии и этнографии). В 1900—1902 гг., по поручению Этнографического отдела Русского музея, совершил три поездки по Русскому Туркестану и по Западной части Китайского Туркестана, где собрал большие этнографические и археологические коллекции и заснял более 2000 негативов по быту узбеков, таджиков, киргизов, туркменов и других народностей (находятся в Этнографическом отделе Гос. русского музея).

Во время поездок 1893, 1895—1902 гг. собрал богатый материал по орнаментике киргизов, таджиков, узбеков и туркменов. Обработанная часть этого материала по киргизам находится в б. Академии художеств и в Музее антропологии и этнографии. Материал по керамике — частично

в Гос. академии истории материальной культуры. В 1905—1907 гг. по

поручению Русского комитета по изучению Восточной и Средней Азии

С. М. совершил две поездки в Самарканд, где заснял более 1600 негативов

размера — 24x30 декоративной уборки (изразцы росписные и изразцовые мозаики) всех архитектурных памятников эпохи Тимура и Тимуридов

с отметками по натуре разницы в тонировке на специально изготовленных

таблицах (находятся в Музее антропологии и этнографии).

В 1909 и 1914 гг., по поручению того же Комитета, участвовал

в двух экспедициях акад. С. Ф. Ольденбурга в Восточный Туркестан и Западный Китай (провинция Ганьсу, урочище Чанфудун), где выполнил около 2000 негативов разч. 24x30 и 18x24 по архитектуре, скульптуре и стенописи древних буддийских монастырей и храмов, несколько десятков квадратных метров прорисей и калек; срезал и впоследствии укрепил и смонтировал более 250 м. стенописей и т. п. Заснял путь обоих маршрутов на пластинках небольшого размера (находятся в Музее антропологии и этнографии).

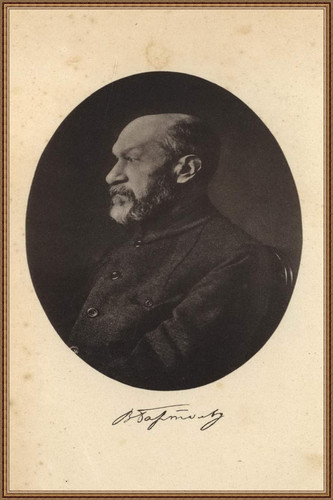

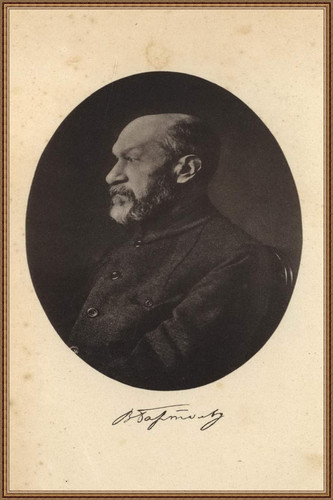

Воспоминания о С. М. ДУДИНЕ

______________

В. В. Бартольда

Я знал Самуила Мартыновича Дудина с 1893 г., когда Академия Наук поручила ему отправиться вместе со мной в Среднюю Азию для

ознакомления с памятниками старины, преимущественно в долинах рек Чу и Или. Экспедиция была предпринята по инициативе В. В. Радлова, который и в этом случае проявил стремительность своего темперамента. Ни тот, ни другой из нас не обладали необходимой подготовкой. Я успел приобрести некоторые, хотя в то время, конечно, очень скромные познания в области письменных источников, но не имел никакого опыта в деле изучения материальных памятников; С. М. принимал участие в 1891 г. в Орхонской экспедиции В. В. Радлова и напечатал «Предварительный отчет поездки из Эрденицзу в Кяхту»,1 где описываются развалины построек и старые могилы, но был совершенно незнаком с литературой о Средней Азии в том числе и о памятниках среднеазиатской архитектуры. Грандиозные самаркандские постройки произвели на него сильное впечатление; ничего подобного он не ожидал там встретить; только много лет спустя для него выяснилась зависимость среднеазиатской архитектуры от персидской. В общем, как видно и из сказанного в моем печатном отчете об экспедиции, С. М. был подготовлен для выполнения своей задачи лучше меня. При составлении отчета я не только воспользовался его фотографиями, эстампажами, чертежами и т. п., но воспроизвел из его записей, предоставленных им в мое полное распоряжение, описание многих памятников, даже таких, которые были осмотрены нами обоими.

В то время прямого железнодорожного сообщения с Туркестаном еще не было; мы ехали кружным путем через Москву, Нижний Новгород, на пароходе по Волге до Астрахани и по Каспийскому морю до Узун-Ада, оттуда по железной дороге в Самарканд, где тогда оканчивался рельсовый путь, из Самарканда в Ташкент на почтовых, из Ташкента верхом до Аулие-Ата и долины Таласа, где вследствие случившегося со мной несчастия (перелома ноги при падении с лошади) закончилось наше совместное путешествие. Из наших общих впечатлений в Европейской России, кроме осмотра построек приволжских городов, особенно Казани и Саратова с его Радищевским музеем, в моей памяти сохранилось впечатление от дней, проведенных в Москве, где тогда (в мае 1893 г.) праздновалось десятилетие коронования Александра III. Мы были свидетелями восторженных манифестаций, под впечатлением которых я сказал Дудину: «Можно подумать, что находишься в толпе сумасшедших». Он ответил: «Так оно и есть; сумасшедшие или мы, или они; в нашей нормальности сомнения быть не может; следовательно...».

Резкого революционного настроения у Дудина в то время уже не было. Он продолжал сочувствовать революционной работе, даже террористической, но для него самого период активной революционной деятельности уже миновал. Как след, оставленный ссылкой и в особенности этапным путешествием к месту ссылки, он тогда сохранял ненависть к солдатам. Не знаю, когда и в какой степени это чувство у него исчезло; знаю только, что он, в противоположность многим другим бывшим революционерам, не радовался поражениям царской армии в войне с Японией и видел в событиях этой войны позор для всех русских. Помню, как он после падения Порт-Артура спорил об этом с некоторыми товарищами по музею и сказал им: «Я чувствую себя так, как будто мне дали по роже».

Главным предметом мыслей С. М. было, конечно, искусство. По его мнению, первым шагом к установлению известности художника было принятие его картины на выставку передвижников; школы, еще господствовавшей тогда в Академии художеств, он не признавал. Когда господство перешло к передвижникам, С. М. работал в классе И. Е. Репина. Помню, как В. В. Радлов восторгался поступком С. М., когда он, уже имея возможность закончить свое обучение и получить диплом, добровольно решился остаться в классе И. Е. Репина еще на один год.

Этнографией вообще и бытом восточных народов в частности С. М. в то время не занимался; но у него уже тогда были некоторые мысли, если не ошибаюсь, не обнародованные им и впоследствии, о влиянии окружающей природы на цвет одежды людей. Между прочим, он говорил мне, что в Шварцвальде у населения должна быть особенная любовь к красному цвету. Я вспомнил о виденных мною в Шварцвальде красных жилетах мужчин, чем как бы подтверждалось мнение С. М.

Кто ездил с С. М. в экспедиции, тем известно, настолько его, при всем его благодушии и врожденном благородстве, раздражали неприятности, неразрывно связанные, особенно в то время, с путешествиями по Средней Азии. Не говоря уже о степных колодцах с полусоленой водой или о тех днях, когда у него выходили папиросы, С. М. приводила в крайнее раздражение обстановка переполненного вагона III класса, особенно в ночное время, и это отражалось как на его спутнике, так и на присутствующей публике. Иногда проходило несколько дней, прежде чем он становился вновь похожим на самого себя. Само собою разумеется, что всякая мелочная раздражительность исчезала тотчас же, как только удавалось сделать какую-нибудь находку, казавшуюся нам интересной в научном отношении. Впоследствии С. М. приходилось участвовать в лучше задуманных и находившихся под руководством более опытных лиц экспедициях (я имею в виду особенно экспедиции в Западный Китай 1909 и 1914 гг.); его раздражительность и нетерпение проявлялись и там, но быстрее уступали место благодарности руководителю за возможность ознакомиться, благодаря ему, с выдающимися художественными памятниками культуры далекого прошлого.

После экспедиции 1893 г. и издания отчета о ней в 1897 г. у меня вновь установилось тесное и постоянное общение с С. М. только в послереволюционные годы, когда он был секретарем Туркестанской комиссии при Академии истории материальной культуры и Радловского кружка при Музее антропологии и этнографии. В дореволюционные годы мне пришлось быть одним из двух секретарей2 учреждения (Русского комитета по изучению Средней и Восточной Азии), к которому имели некоторое отношение работы С. М., и в этом случае наши взгляды разошлись. Превосходный фотограф, С. М., может быть, несколько преувеличивал значение фотографической регистрации в деле изучения и охраны памятников. Председатель Комитета, В. В. Радлов, вполне разделял увлечение С. М.; В. В. Радлову казалось, что фотографическая регистрация не только сохранит для науки то, что подвергалось опасности разрушения, но дает возможность привлекать к ответственностя людей, по небрежности или злонамеренности которых происходили разрушения; казалось, что фотография значительно облегчит контроль и даст возможность при осмотре здания точно установить, какие разрушения произошли со времени изготовления снимка. Как средство контроля, фотография едва ли могла быть использована, так как едва ли было возможно обязать сторожей зданий следить за каждым, даже самым мелким разрушением, которое могло быть установлено только фотографией. Не все члены Комитета разделяли и увлечение фотографией, как источником для научного изучения построек; некоторым казалось, что не меньшее значение имели этюды в красках, чертежи и т. п., хотя, конечно, всеми признавалось, что фотографические работы могут быть только дополнены, но не заменены другими.

С. М. были выполнены для комитета две командировки в Самарканд с целью подробной фотографической регистрации местных архитектурных памятников, в 1905 и 1908 гг.; фотографированию подлежали все архитектурные детали, в том числе изразцы и мозаики. Результатом этих работ было собрание превосходных снимков, давно оцененных по достоинству. Работы 1905 г. были посвящены мавзолеям Шах-зиндэ; работы 1908 г. большему числу построек. Кроме того, С. М. предполагал в 1908 г. «во избежание расхищения декоративных украшений, отпавших со стен

в последнее землетрясение с различных зданий, а также и декоративного украшения зданий, пришедших к полному разрушению»3, собрать и вывезти в Петербург весь этот материал, т. е. не только то, что уже отпало, но и то, что только грозило упасть. И в этом случае предположения С. М. были вполне поддержаны В. В. Радловым. В столичных ученых кругах в то время не верили в возможность обеспечить сохранность научного материала в провинциальных и захолустных городах. Опыт прошлого, казалось, показывал, что судьба научных начинаний в таких городах находится в слишком большой зависимости от отдельных лиц; стоило приехать новому администратору, не склонному продолжать традиции своего предшественника, или уехать местному научному деятелю, которому не оказывалось преемника, чтобы забрасывались и обрекались на гибель ценные

научные собрания. С другой стороны, по мере культурных успехов окраин, местные деятели не хотели больше мириться с увозом в столицы всего ценного в научном отношении. В Самарканде в 1908 г. (С. М. отмечается разница между этим годом и 1905 г., когда никто ему не препятствовал) уже были местные ученые, было стремление создать местный музей, хранить и изучать на месте научный материал; С. М., как видно из его отчета,4 встретил со стороны администрации решительное сопротивление и не мог даже приступить к «сбору изразцов и мозаик для Русского музея». С этой неудачей С. М. не был склонен мириться, тем более, что, по собранным им данным, самаркандские здания в промежуток между 1905 и 1908 гг. несколько пострадали: «особенно крупных обвалов не произошло», но «площадь декоративной уборки уменьшилась в довольно значительной степени», причем, «обломки ее, свалившиеся во время землетрясения в разных зданиях, никем не собраны». Когда в том же 1908 г. сенатору графу Палену было поручено произвести всестороннюю ревизию Туркестанского края, С. М. особой запиской ознакомил ревизующего сенатора с действиями самаркандской администрации по вопросу об охране памятников прошлого. В. В. Радлов и Л. Я. Штернберг хотели напечатать эту записку в «Известиях» Русского комитета; я ознакомился с ней только в сверстанной корректуре (дело издания и корректирования «Известий» находилось в руках Л. Я. Штернберга); вполне признавая научную ценность записки, я, однако, не сочувствовал ни насильственному увозу из Самарканда, вопреки желанию местных деятелей, декоративного убранства зданий, ни обращению к ревизующему сенатору, что могло бы затруднить дальнейшие работы Комитета в Самарканде, невозможные без содействия местной администрации. По моему настоянию, поддержанному С. Ф. Ольденбургом, В. В. Радлов согласился на исключение из «Известий» записки С. М.

С. М. до конца жизни оставался при своем мнении и жалел, что ему не удалось вывести из Самарканда хранившийся там без достаточной, по его мнению, заботливости материал. Это разногласие, однако, не помешало установлению между нами той близости, которая соединяла нас в последние годы его жизни. За эти годы мои воспоминания о С. М. не омрачены ни одним неприятным впечатлением, ни одним неприятным словом с той или другой стороны. Как председатель Туркестанской комиссии при Академии истории материальной культуры и Радловского кружка, в течение короткого времени (в 1920 г.) также как директор Музея антропологии и этнографии, я находился в постоянном общении с С. М., как секретарем этих учреждений. По моим личным впечатлениям С. М. именно в эти годы, когда многие под влиянием голода и других бедствий доходили до крайнего раздражения, становился более уравновешенным, чем прежде. Несмотря на неприятные стороны секретарских обязанностей, эти обязанности, видимо, привлекали, его к себе и исполнялись им не только с безукоризненной добросовестностью, но и с любовью. Им аккуратно посещались заседания Академии истории материальной культуры, где им, по поводу доклада А. Т. Федотова, была напечатана статья «К вопросу о технике изразцовых мозаик Средней Азии».5 Независимо от вопроса (о котором я, как неспециалист, не решаюсь судить), насколько С. М. был прав в этой полемике, статья является образцом убедительной и в то же время сдержанной аргументации.

В моих воспоминаниях память о С. М. неразрывно связана с памятью о Радловском кружке. Как почитатель, хотя отнюдь не слепой, В. В. Радлова,

С. М. принадлежал к числу более всего дороживших существованием кружка его имени. Когда я перестал быть директором Музея антропологии и этнографии, мне казалось необходимым уступить и председательство в Радловском кружке другому лицу, чтобы сделать возможным более тесное объединение деятельности кружка и Музея. Если я потом отказался от своего намерения, то только по настоянию С. М., находившего (вероятно, ошибочно), что кружок может упрочить свое существование только под моим председательством (лично мне кажется, что при таком секретаре, каким был С. М., обязанности председателя мог исполнять каждый). Чтобы придать деятельности кружка характер постоянной научной работы, я предложил присоединить к публичным заседаниям, которых могло быть только несколько в год, ежемесячные заседания с докладами в более тесном кругу. Эта мысль встретила горячее сочувствие со стороны С. М., который придумал для этих заседаний название: «Расширенное заседание правленая», заботился о том, чтобы для каждого заседания заранее был обеспечен доклад, и в полном смысле слова был душой кружка.

Очень вероятно, что мне не удалось в этих воспоминаниях о дорогом Самуиле Мартыновиче выразить все то, что мне хотелось; надеюсь только, что и те места, где мне приходилось касаться наших разногласий, не оскорбят ни памяти покойного, ни чувств близких ему людей. Помимо признания заслуг покойного перед наукой, мне хотелось, по мере сил, выразить чувство уважения и любви к хорошему человеку, которого не забудет никто из тех, кто имел счастье близко знать его.

____________________

1 Сборн. труд. Орх. эксп., I, 1892, стр. 24—27.

2 Вторым был покойный Л. Я. Штернберг. Пользуюсь случаем, чтобы исправить ошибку, допущенную в Сборнике МАЭ, т. VII, стр. 63: ведение протоколов комитета было возложено не на Л. Я., но на меня. Все протоколы до конца существования комитета составлялись мной одним.

3 Изв. Русск. ком., № 9 (1909), стр. 3.

4 Изв. Русск. Ком., № 10 (1910), стр. 57 и сл.

5 Изв. Росс. акад. ист. мат. культ., IV, 183—204.

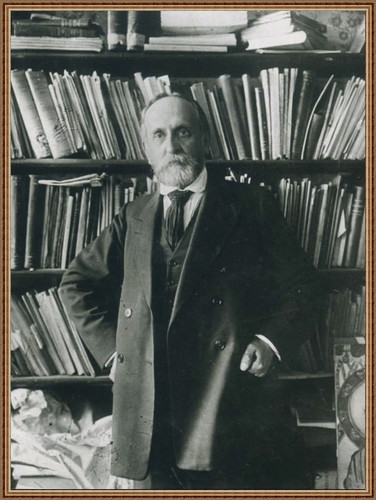

ПАМЯТИ САМУИЛА МАРТЫНОВИЧА ДУДИНА

____________

С. Ф. Ольденбурга

Самуилу Мартыновичу Дудину принадлежит совершенно особое место в истории изучения прошлого Центральной Азии. Художник и тонкий, внимательный наблюдатель, этнограф и археолог, он отдался собиранию памятников материальной культуры Центральной Азии, и большие коллекции его сборов вошли в экспозицию соответствующих отделов наших музеев. Наряду с этим он создал пером, карандашом, кистью, фотографический аппаратом ценнейшие и богатейшие собрания воспроизведений, необыкновенно точных, целой серии памятников археологических и этнографических. Не будет поэтому преувеличением сказать, что по многим областям и вопросам материальной культуры Центральной Азии без материалов С. М. нельзя сделать в настоящее время решающих исследований. Это относится в широкой мере и к орнаменту Средней Азии, первостепенным знатоком которого был С. М. Во всей этой работе С. М. необходимо отметить еще одну характерную особенность, пока еще редко встречающуюся у наших исследователей материальной культуры: С. М. был прекрасно знаком с техникой целого ряда производств, благодаря чему его исследование материалов отличалось необыкновенной многосторонностью и основательностью.

Трудные личные обстоятельства помешали С. М. пройти полный курс высшей школы и оставили его поэтому в значительной мере автодидактом. Но то, что ему пришлось многому выучиться без руководства учителей, хотя и имело несомненно и свои отрицательные стороны, помогло вместе с тем С. М. выйти на самостоятельный путь и построить всю свою научную работу по редко в прежние времена выполнявшемуся или даже намечавшемуся плану: С. М. художник, мастер глаза и руки, всегда объединял работу теоретически научную с работою технически практическою. Мы видим его изучающим ковровый орнамент, занимающимся широкими сравнительными разысканьями в области орнамента и рядом с этим тщательно, со всею вдумчивостью текстильного мастера изучающего технику коврового дела; и одно постоянно помогало успеху другого, потому что форма и содержание теснейшим образом сплетены друг с другом. Мало еще и этого; С. М. не отделял произведение от производящего и всегда изучал и быт, в котором создавались те или другие из изучаемых им предметов, это открывало ему широкий доступ и к техническому языку, С. М. всегда отличался редким знанием технической терминологии и по-русски и на языках производящей среды. Это его внимательное отношение нашло себе отражение в его печатных трудах, но многое еще найдется, вероятно, в его неизданных записях и дневниках. Лица, близко знавшие С. М. и постоянно с ним общавшиеся, помнят, наверно, эту его характерную черту: он всегда любил выражаться точным техническим языком, он всегда ко всему прилагал точную терминологию.

То, что я сказал о работе С. М. по изучению ковров, то всецело относится к его работе по керамике; собирая старинную керамику Афросиаба и среднеазиатские изразцы, С. М. погрузился в изучение современного гончарного производства Средней Азии и достиг в этом отношении больших успехов.

Когда экспедиции в Восточный Туркестан поставили его лицом к лицу с так называемыми фресками Турфана и Кучара, а потом и Дунь-Хуана, то мы видим, что С. М. немедленно погружается в самое детальное изучение техники этой стенописи, исследуя вместе с тем и глиняную скульптуру Восточного Туркестана. Его прекрасная статья по этому предмету «Техника стенописи и скульптуры в древних буддийских пещерах и храмах Западного Китая» характерно употребляет более правильный термин «стенопись», а не «Фрески». Тщательное изучение этой статьи показывает, что несмотря на обширную литературу по древностям Восточного Туркестана, работа С. М. имеет первостепенное значение и будет, несомненно, еще значительно использована в дальнейших исследованиях, так как она поставила ряд вопросов, еще не получивших пока своего разрешения. Укажу, напр., на замечание С. М. о необходимости выяснить точное отношение карашарских памятников Шикшини к индийским, буддийским памятникам. Такой же интересной и разносторонней по своим подходам является и другая работа С. М. «Архитектурные памятники Китайского Туркестана (из путевых записок)», напечатанная в 1916 г. Теми же ценными свойствами отличается и статья 1925 г. «Киргизский орнамент».

Хочу остановиться еще на одной стороне работы С. М., которая вполне ясна сейчас, думаю, только тем, кто непосредственно участвовал с ним в экспедициях или работал над этим экспедиционным материалом. Я имею в виду его работу как научного фотографа-археолога, которую я непосредственной длительно, почти в течение двух лет, день заднем, наблюдал

в наших западно-китайских экспедициях 1909—1910 и 1914—1915 гг. Очень часто, даже и теперь, не учитывается в достаточной мере громадное значение, какое имеет фотография в экспедиционном деле, и еще меньше учитываются ее громадные трудности и те совершенно особенные свойства, какие должны быть у экспедиционного фотографа, который должен быть не только хорошим, самостоятельным техником, но и понимающим хорошо условия научной съемки специалистом. Отбор объектов снимания и выяснение наилучших условий съемки определенных предметов может лишь отчасти делаться руководителем экспедиции, специалистом, у которого свои, очень разносторонние, экспедиционные задачи; фотограф экспедиции зачастую не имеет возможности ни с кем посоветоваться, что именно надо выбрать для съемки и в каких условиях произвести съемку. Мы знаем, что если бы в целом ряде, особенно археологических экспедиций в Западный Китай фотографическое дело было лучше или шире поставлено, то многое, что теперь, может быть и навсегда, останется неизвестным или потребует

еще долгих и упорных исследований, было бы нам известно и понятно уже теперь. В этом отношении значение всей археолого-фотографической работы С. М. очень велико и будет со временем еще более оценено, чем теперь, когда оно уже начинает надлежащим образом оцениваться по отношению к одной части этой работы, именно по отношению к самаркандским памятникам. Как товарищ С. М. в двух длительных и сложных экспедициях я могу, будучи полевым работником, занимавшимся в экспедициях фотографией, удостоверить, что им проделана важнейшая и нужнейшая работа, притом зачастую в таких исключительно трудных для фотографа условиях, что с ними не справился бы менее опытный и вдумчивый чем С. М. работник. С. М. всегда тщательно обдумывал план съемки, как только он получал достаточные предварительные данные для плана. Перед экспедицией он собирал все доступные ему сведения об условиях фотографирования в данной местности и знакомился со всем доступным фотографическим материалом, если только таковой имелся для данных памятников. Затем в беседах со специалистами он выяснял, на какие главным образом вопросы должны ответить Фотографии, и чего вообще можно достичь фотографией для выяснения исследуемого материала. На месте он прежде всего знакомился с условиями съемки, имея особенно в виду световые условия. Он хорошо сознавал то, как часто вследствие несоблюдения достаточного внимания к условиям света при съемке получается, при неблагоприятном расположении теней, недостаточно ясное и отчетливое изображение предмета, единственной памятью о котором может со временем оказаться только фотография. Напомним хотя бы для последних лет например гибель ценнейших археологических памятников, добытых раскопками в Афганистане, единственной памятью о которых остаются фотографии Французской экспедиции. С. М. всегда думал о постоянно встречающейся невозможности повторить съемку, особенно в труднодоступных местах, куда не скоро проникнет вновь исследователь, и где с течением времени, даже без специальных катастроф и разрушений могут совершенно исчезнуть ценные для науки предметы. Указания С. М. по фотографии в этом и во многих других отношениях сохраняют свое значение полностью и в настоящее время, сохранят и еще надолго. С. М. справедливо может быть назван фотографом-ученым, потому что очень часто его фотографии требовали перед съемкой определенной исследовательской работы специалиста. Я убежден, что все, кому приходилось работать по фотографиям С. М., согласятся с этой высокою оценкою его труда, имеющего большое чисто научное, а не техническое только значение.

Громадным преимуществом С. М. было то, что значительная часть его жизни была проведена им в экспедициях и что работа его в значительной мере была полевая. Полевая работа надлежащим образом ведомая, как известно, вырабатывает наблюдательность, а кроме того, в большой мере учит той самостоятельности, той привычке думать, разбираться в вопросах, искать выходов из сложных положений, которые так важны для научного работника. Всеми этими положительными качествами полевого работника С. М. обладал в высокой мере. Его печатные труды показывают нам, что как работник кабинетный он отличался большой систематичностью, точностью, обладал знанием большого материала и был чрезвычайно осторожен в своих выводах. Он считал, что при современном положении разработка памятников материальной культуры Центральной Азии, особенно при отсутствии для целого ряда областей систематически проведенных раскопок, при недостаточном еще знакомстве нашем с экономическим прошлым стран, которые он изучал, не наступило еще время для широких обобщений. С. М. считал, что необходимо интенсивное изучение современного быта, экономических и социальных условий Центральной Азии для того, чтобы, идя затем назад в глубь веков, уяснить себе правильно исторический ход жизни страны.

Если мы с этой его основной точки зрения рассмотрим проделанную им работу, его напечатанные и не напечатанные труды, то убедимся, что его этнографо-археологическо-технические исследования дали не мало для познания прошлого и настоящего Центральной Азии, и что надлежащим образом использованные собранные С. М. материалы дадут еще больше для понимания истории материальной культуры.

Художник, музейный работник, путешественник, этнограф, археолог С. М. занимает свое определенное место в истории изучения Центральной Азии и имя его не будет забыто. Но я не сказал бы об исключительно ценном в С. М., еслибы я умолчал об его удивительном внимании ко всем соработникам, ко всем, кто интересовался и занимался в области его исследований. И это было внимание действенное, потому что С. М. не жалел при этом ни труда своего, ни времени. Круг лиц, которым он помогал в их работе материалом, советом, указаниями чрезвычайно велик, и понятно поэтому, что очень многие откликнулись на печальную весть о кончине С. М.: умер не только оригинальный, хороший исследователь, умер хороший и добрый человек.

«Этнографический отдел Государственного русского музея1 выражает Музею антропологии и этнографии глубокое соболезнование по случаю кончины одного из деятельнейших и старейших его сотрудников Самуила Мартыновича Дудина, отдавшего много труда Этнографическому отделу, особенно в первые годы его существования. С особым удовлетворением Этнографический отдел отмечает, что Самуил Мартынович был первым собирателем коллекций Отдела и что еще в 1900—1909 гг. его трудами собраны ценные археологические, этнографические и Фотографические коллекции среда узбеков, киргизов, туркменов и других народностей Средней Азии, которые и послужили основным научным фондом для организовывавшегося в то время Этнографического отдела. В дальнейшем Самуил Мартынович всегда и с неизменной готовностью оказывал содействие Этнографическому отделу во всех случаях, когда Отдел нуждался в этом, и делился с Отделом своим большим опытом музейного работника. Вместе с Музеем антропологии и этнографии Этнографический отдел Государственного русского музея остро чувствует утрату ценного и опытного музейного работника в лице скончавшегося Самуила Мартыновича».

_______________________

1 После кончины С. М. Музеем антропологии и этнографии было подучено несколько сочувственных писем от разных учреждений. Здесь печатается одно из таких писем от Этнографического отдела Государственного русского музея в Ленинграде.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

к биографии

Самуила Мартыновича ДУДИНА

(Собрал А.Ч.)

1. С.М. Дудин. Выдержки из дневника путешествия в Китайский Туркестан.

Полевой дневник художника Самуила Дудина, участника работ 1 РТЭ, в котором описан ход работ экспедиции под руководством С.Ф. Ольденбурга, хранится в СПб Ф АРАН (Ф. 208. Оп. 1. Д. 164. Л. 1–35 об.). Он имеет не меньшую ценность, чем дневник руководителя экспедиции.

2. Владимир НИКИТИН. Певец Средней Азии - Самуил ДУДИН.

3. К 150-летию со дня рождения С.М. Дудина — художника, этнографа (по материалам МАЭ РАН).

4. Самуил ДУДИН - фотограф, художник, этнограф. Каталог фотовыставки.

5. КРАСНЫЕ ВЕХИ. - Зиновьевск: Зиновьевское Бюро Истпарта, 1925.- 215 с. (Показания Дудина).

|